|

| Maestro Jaime Jaramillo Uribe 1917 - 2015 Fotografía tomada de: www.Kienyke.com

JAIME

JARAMILLO URIBE

HISTORIADOR

COLOMBIANO DEL SIGLO XX.

En el año 1984 la

revista Híspanic American Historical Review, publicó una entrevista que le concedió

Jaime Jaramillo Uribe, documento que fue traducido por el profesor de la

Universidad Pedagógica Nacional, Enrique Hoyos Olier y que fue reproducido en

el libro “De la sociología a la historia”, el cual hace parte del proyecto

editorial “obras completas de Jaime Jaramillo Uribe”, de la citada entrevista hemos tomado para este artículo los datos más relevantes a fin de lograr una breve

reseña biográfica del recientemente fallecido Maestro Jaramillo Uribe y que

complementaremos con aspectos relacionados con su aporte a la historiografía

colombiana.

Jaime Jaramillo Uribe,

nació en Abejorral, Antioquia en el año de 1917, sus padres fueron Teodoro

Jaramillo Arango y Genoveva Uribe Ochoa, su abuelo paterno Lorenzo Jaramillo,

fue uno de los patriarcas del departamento de Antioquía, quien forjó una

considerable fortuna, la cual perdió durante las guerras civiles de finales del

siglo XIX. Jaramillo Uribe quedó huérfano a temprana edad, ya que su padre

quien se desempeñó toda la vida en el servicio judicial falleció cuando el

historiador contaba con diez años de años, y siete años más tarde sobrevino la

muerte de su señora madre.

Los primeros años de

formación y vida del intelectual colombiano se desarrollaron entre las

dificultades económicas de su familia, el estudio, la lectura voraz y el

desempeño de diferentes labores para apoyar con el sostenimiento del hogar. Con

ocasión del fallecimiento de doña Genoveva Uribe Ochoa, Jaime Jaramillo se

desplazó a la capital de la república en donde ingresó a la escuela normal de

varones, ya que como el mismo lo narrara pese haber tenido que suspender por un

periodo sus estudios, nunca abandono ese ideal de convertirse en un

profesional, más aún cuando su pasión por la lectura en un inicio de los

clásicos franceses y posteriormente del socialismo y la histórica del

movimiento obrero así se lo demandaban, durante su paso por la escuela normal

recibió una importante y transcendental influencia de su rector el doctor José

Francisco Socarras, quien siempre vio en el joven un gran porvenir en el área

de la ciencias de la educación, tanto así que le dispensó una beca en el citado

establecimiento educativo.

Llegado el año de 1942

obtuvo el título de licenciado en ciencias económicas y sociales, siendo

nombrado al terminar sus estudios profesor de sociología en la escuela normal

superior, posteriormente inició sus estudios de derecho alcanzando el título de

abogado en el año de 1952, en la Universidad Libre de Colombia.

En 1946, viajó a

Francia como becario del gobierno Francés, a fin de adelantar estudios de

sociología en la Sorbona y en otros institutos de renombre del país europeo,

dicha estadía igualmente la aprovechó para adelantar varios cursos de historia,

entrando por aquel entonces en contacto con la escuela de Annales, de la cual

recibió una gran influencia para su desempeñó posterior como historiador. A su

regreso a Colombia se desempeñó durante un corto tiempo como visitador de una

agencia gubernamental dependiente del Congreso, esto es, la revisoría de

institutos oficiales de crédito, siendo llamado en el año 1952 a regentar la

cátedra de historia de Europa en la facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad Nacional, ente educativo en donde permaneció hasta el año de 1970,

dictando cursos de historia de Europa y Colombia.

Durante su vinculación

con la Universidad Nacional de Colombia, Jaramillo Uribe, viajó en varias

ocasiones a universidades de Europa y Estados Unidos, a desempeñar labores de

profesor visitante, experiencias que siempre manifestó tuvo como las más

fecundas en materia intelectual y humana, debido a las relaciones y contacto

que mantuvo tanto con estudiantes y docentes, entre ellos Rudolf Grossmann,

quien se desempeñaba como director de los estudios hispánicos de la universidad

de Hamburgo o Adolf Mayer – Abich, filósofo e historiador de la ciencia.

De su paso o estadías

por Europa, destacó el Maestro Jaramillo Uribe, su estancia en el archivo

general de indias de Sevilla, al cual consideraba el “sanctus sanctorum” de la

historia hispanoamericana, el cual manifestó: “le produjo muy variadas y raras

impresiones. Saber que sólo estaría allí un semestre donde debería estar varios

años me producía vacilación y desánimo. Allí, más que en ningún otro archivo,

tuve la impresión de las dificultades de la investigación histórica, de la

vastedad del material que tiene que enfrentar el historiador, y de la humildad

y del escepticismo con que debe tomar su obra”.

Como todos los sabemos

su paso por la Universidad Nacional desde el año 1952 hasta 1970 puede considerarse

como el periodo más fecundo e importante en la labor de Jaramillo Uribe en pro

de la búsqueda y aplicación de nuevos métodos para la investigación de la

historia de Colombia, así como de su profesionalización, ya que fue gracias a

su interés que se creó en el año de 1962, el departamento de historia en dicho

establecimiento, del cual fue su primer director, así mismo promovió y fundó en

el año de 1963 el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, la

principal publicación de historia social que ha surgido en nuestro país y en el

cual se iniciaron y en sus primeros años publicaron sus investigaciones los más

destacados historiadores colombianos, como Germán Colmenares, Jorge Orlando

Melo, Margarita González, y Alberto

Corradine Angulo. Igualmente durante su

paso por la Universidad Nacional Jaramillo Uribe adelantó importantes

investigaciones que posteriormente se convirtieron en sus publicaciones más

reconocidas como lo son: “El pensamiento colombiano en el siglo XIX en 1964 y

Ensayos Sobre Historia Social Colombiana, publicado en 1969 por la dirección de

divulgación cultural de la Universidad Nacional”.

El Anuario Colombiano

de Historia Social y de la Cultura, fundando como se mencionó por Jaime Jaramillo

en 1963, marcó un hito en las publicaciones sobre temas de historia en

Colombia, ya que hasta ese momento y desde principios del siglo XX, la

vanguardia en dichos aspectos estaba en cabeza del Boletín de Historia y

Antigüedades de la Academia Colombiana de Historia, desde un inicio la

publicación se estructuró en tres partes, una sección de artículos, una

dedicada a reproducción de documentos de fuentes primarias y la tercera destinada

a la sección bibliográfica, según el historiador Mauricio Archila Neira, el

título de la revista fundada por Jaramillo Uribe, condensó su propuesta

historiográfica, esto es, estudiar la sociedad desde los diversos grupos que la

conforman atendiendo a su producción cultural, proyecto que agrega Archila

Neira, además reflejaba la trayectoria de su fundador entre la sociología y la

historia, pero sin desconocer el derecho, la filosofía y la misma economía[1].

A través del Anuario

Colombiano de Historia Social y de la Cultura, su fundador igualmente dio

inicio a nuevas propuestas en materia de investigación histórica sobre el

periodo de la colonia, tema que ocupaba para aquel entonces un porcentaje

mínimo de interés para la historiografía tradicional, solo a manera de ejemplo, recordemos cómo

entre sus primeros artículos figuraron: “Esclavos y señores en la sociedad

Colombiana en el siglo XVII”; “La Población Indígena de Colombia en el momento

de la conquista y sus transformaciones posteriores” y “Mestizaje y

diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del

siglo XVIII”.

Finalmente no podemos

dejar de mencionar el interés que despertó en investigadores, historiadores en

formación y la comunidad académica en general, los nuevos métodos que se

plasmaban en los artículos publicados en el anuario, ya que hasta ese momento

se consideraba insólito por varios sectores de la historiografía la

incorporación entre otros de cuadros, estadísticas y líneas comparativas en un

artículo de historia.

Como dato adicional

vale la pena mencionar que en el año 2013 con ocasión de la conmemoración de

los 50 años del anuario colombiano de historia social y de la cultura, se

publicó un suplemento de la revista, la cual

rindió tributo a su fundador en su caratula, estampando allí el rostro

del Maestro Jaramillo Uribe, el cual tuvo como fondo diversas imágenes de las

etapas del anuario desde su primera entrega.

Una vez retirado de la

Universidad Nacional a comienzos de la década de los años setenta del siglo XX,

se vinculó con la Universidad de Los Andes, en un inicio como decano de la

facultad de filosofía y letras y posteriormente como profesor de historia económica

de Colombia e investigador del centro de estudios para el desarrollo (cede),

cargo que desempeñó por varios años.

La labor desarrollada

por Jaramillo durante la década de los años sesenta del siglo XX y que conllevó

a la profesionalización de la historia y al nacimiento de una escuela

historiográfica bautizada como “La Nueva Historia”, se vio en cierta medida

reflejada y consolidada en el año 1978 al aparecer el primer tomo del Manual de

Historia de Colombia, proyecto patrocinado por el instituto colombiana de

cultura – COLCULTURA – y el cual estuvo bajo la dirección de Jaime Jaramillo,

labor investigativa que hacía finales de los años ochenta se ampliaría, pero ya

bajo la dirección de Álvaro Tirado Mejía y que pasaría a denominarse Nueva

Historia de Colombia, publicada por la editorial planeta.

En su prólogo del

Manual de Historia de Colombia, escrito que posteriormente fue reproducido en

la obra Nueva Historia de Colombia, bajo el título de “La Historia y el

Historiador”, Jaramillo Uribe plasmó entre otros el origen del proyecto

investigativo, los fines que perseguía y la manera en que fueron seleccionados

los historiadores que lo llevarían adelante, pero sobre todo recalcó que dicha

obra era hasta el momento única y producto de un gran esfuerzo, realizado por

historiadores profesionales, por lo que dedicó gran parte de su escrito como el

mismo lo expresó, a formular sus consideraciones sobre la formación, destrezas

y virtudes que debe tener el historiador, tal y como lo entiende la ciencia moderna y como lo

exige el lector de una sociedad culta, convirtiéndose

dicho prologo en un magnificó ensayo sobre metodología, teoría y crítica de la

historia, por lo que es oportuno en esta fecha recordar algunos de los

planteamientos expuestos por el gran historiador recientemente fallecido.

Mencionaba Jaramillo

Uribe, al iniciar el prologó del Manual de Historia de Colombia:

“En primer lugar se

trató la necesidad y contenido de la obra. Sin desconocer el mérito y servicio

que habían prestado a sucesivas generaciones de colombianos los tradicionales

manuales de historia, como el benemérito de Henao y Arrubla, o los múltiples

estudios monográficos de épocas, acontecimientos y hombres producidos por los

miembros de nuestra Academia de Historia y por la academia regional, se llegó a

la conclusión de que a nuestra bibliografía histórica le hacía falta una nueva

síntesis del pasado nacional que no sólo presentara aspectos de él tratados

pasajera o marginalmente por la historiografía tradicional, sino también que

abordara dichos temas utilizando los métodos y conceptos que en los últimos

años han renovado la investigación histórica”.

A la hora de plantear

la formación y destreza del historiador, manifestaba:

“Comencemos con sus

conocimientos científicos y técnicos. Dominio del oficio en primer lugar; de lo

que Marc Bloch llamaba le métier de l´historien: paleografía, archivística,

diplomática, crítica textual; conocimiento de la historia general y de sus

grandes clásicos cuando se escribe la historia en el ámbito de la cultura de

occidente, como es el caso nuestro. Sin cierto grado de familiaridad con las

obras de los grandes maestros alemanes, ingleses, franceses de los siglos XIX y

XX, faltaría al novel historiador el conocimiento de la historia universal en

que está inserta la nuestra y el modelo formal de la obra histórica y del

historiador como científico y como artesano. Una sólida preparación en ciencias

impropiamente llamadas auxiliares, porque para el historiador constituyen el

instrumento mismo de trabajo y elemento esencial de su capacidad de comprensión

y síntesis: economía, sociología, derecho, filología, para situarnos en el

terreno del historiador clásico, es decir, del anterior a 1930. Porque en la

formación de un historiador contemporáneo entran sin apelación disciplinas como

la demografía, la estadística, y si se trata de historiadores de la economía,

un cierto grado de formación matemática”.

Más adelante y

relacionado con las habilidades del historiador, planteaba:

“Hay sí una forma de

imaginación indispensable para el historiador. Es la capacidad de plantearse

problemas, de formular hipótesis, de perseguir fuentes y pruebas. Muchas veces

hemos comparado la labor con la del detective o la del juez investigador…. Uno

y otro trabajan con testimonios, indicios, declaraciones al actor o los actores

y los testigos. La ciencia que los penalistas llaman crítica de las pruebas es

el equivalente de lo que los historiadores llaman análisis o crítica del

documento. Sólo que las sentencias del historiador nunca podrán ser definitivas

como las del juez, porque nunca, o casi nunca, podrá tener a su disposición

todos los hechos, ni encontrar todas las pruebas cuando se trate de explicar y reconstruir

un período, una época o un proceso histórico complejo como una revolución. Por

eso sus sentencias estarán siempre sujetas a revisión y nunca podrán tener el

efecto de cosa juzgada. De ahí el carácter abierto, provisional y también anti

dogmático que tiene el conocimiento histórico”.

Finalmente en lo que respecta al equipo de historiadores que

participaron en el proyecto editorial, señalaba:

“Los colaboradores de

este Manual representan la última etapa de la historiografía colombiana y la

primera generación de historiadores profesionales. Han asumido la tarea de

presentar, en una serie de cuadros, los principales aspectos de la historia

nacional, la cultura, la vida social, los grandes hechos políticos y la

economía, respondiendo al encargo del Instituto Colombiano de Cultura de

elaborar una obra sintética, dirigida a un público no especializado”.

La obra publicada de

Jaramillo Uribe, está conformada por varios libros y un sin número de artículos

y ensayos en revistas académicas, en orden cronológico los siguientes son sus

libros publicados:

Historia de Pereira

1962; El pensamiento colombiano en el siglo XIX en 1964; entre la historia y la

filosofía 1968, ensayos sobre historia social colombiana 1969; Historia de la

pedagogía como historia de la cultura en 1970; la personalidad histórica de

Colombia y otros ensayos 1977; ensayos de historia social II 1989; travesías

por la historia 1997; pensar la cultura: los nuevos retos de la historia

cultura 2004. A su paso la Universidad de los Andes con el apoyo financiero de

Colciencias, la biblioteca Luis Ángel Arango y el instituto colombiano de

antropología e historia, publicaron en el año 2002, la obra completa de Jaime

Jaramillo Uribe, proyecto editorial en el cual aparte de la obras ya reseñadas,

se publicó un texto titulado de la sociología a la historia, el cual comprende

un total de treinta artículos y ensayos, divididos en temas de sociología,

historia y educación y como apéndice una entrevista que se le realizara al

Maestro por una revista internacional especializada en historia en los años

ochenta; igualmente se publicó un texto titulado Historia Sociedad y Cultura:

ensayos y conferencias.

Sean estas líneas un

tributo de admiración al interior de este Centro de Historia, para uno de los

principales historiadores y renovadores de la investigación histórica de

Colombia en el siglo XX, fallecido el pasado 25 de octubre a la edad de 98 años y quien concibió la importancia de la historia, en el

deber que como colombiano tenía de conocer y hacer conocer la historia de su

país, en la convicción de que sólo sobre la historia nacional podría hacer investigaciones

basadas en las fuentes primarias y en la certidumbre de que la historia es la

ciencia de síntesis por excelencia y la que puede brindar un mayor conocimiento

de la realidad social[2].

Ernesto Campos García

Presidente Centro de Historia de Zipaquirá

|

Vistas a la página totales

sábado, 28 de noviembre de 2015

JAIME JARAMILLO URIBE - HISTORIADOR COLOMBIANO DEL SIGLO XX

lunes, 12 de octubre de 2015

CENIZAS DEL VIENTO

Un Trasluz

de la Violencia.

El

anterior es el título del último libro de poesía publicado por don Segundo

Benjamín Corredor Blanco – Vicepresidente del Centro de Historia de Zipaquirá

-, la obra consta de treinta y siete poemas, precedidos por un texto denominado

“palabras al lector”, a través del cual el autor nos presenta una síntesis de

la historia de la violencia en Colombia hasta nuestros días.

Cuenta

igualmente la obra con un comentario por parte del poeta José Luis Díaz

Granados, quien al respecto manifestó: “Sobre CENIZAS DEL VIENTO, de Segundo

Benjamín Corredor, debo comentar que contiene una poesía sencilla y vigorosa en

donde expresa profundas acciones del espíritu humano. Son poemas reflexivos,

elaborados con sumo cuidado y con una profunda hondura en el corazón del ser

colombiano y en la realidad histórica del país, donde una guerra feroz y

prolongada azota y tiñe de sangre el mapa nacional durante dos largas centurias….”.

Cenizas

del Viento, se convierte en el tercer libro de poesía de Segundo Benjamín

Corredor Blanco, quien en 1993 publicó su primer libro titulado “En la Gran

Ciudad – Poesía de New York”, a su paso en el 2006 el municipio de Zipaquirá le

publicó su segundo libro de poesía denominado “Voz y Silencio”, el cual hizo

parte de la colección letra de la sal.

|

| Don Benjamín Corredor, realiza la presentación de su libro "Cenizas del Viento un Trasluz de la Violencia". |

Segundo

Benjamín Corredor Blanco, es una de las figuras más destacadas en el ámbito

cultural zipaquireño, por su iniciativa se creó a comienzos de los años sesenta

el Círculo de Literatos Jóvenes de Zipaquirá. Posteriormente gracias a su

interés y perseverancia durante la década del 2000 revivieron en Zipaquirá las

tertulias literarias, que en otrora le dieron al municipio un lugar destacado en

el contorno cultural departamental y nacional, es así como nace la “Voz y el

Signo”, tertulia literaria fundada y dirigida por Benjamín Corredor durante varios años, espacio cultural que se desarrollaba los primeros viernes de

cada mes a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Cultura “Arturo Wagner”.

miércoles, 30 de septiembre de 2015

PACTO CIUDADANO POR LA CULTURA 2016 - 2019

El

próximo jueves 8 de octubre, a las seis de la tarde (6:00 p.m.), la CASA DE LA CULTURA “ARTURO WAGNER”,

adelantará con los cuatro candidatos a las Alcaldía de Zipaquirá, el PACTO CIUDADANO POR LA CULTURA 2016 – 2019.

Conforme

a los lineamientos del Ministerio de Cultura, los pactos ciudadanos por la

cultura, son acuerdos escritos construidos de manera participativa a través del

debate público y abierto entre el sector cultural y la ciudadanía con los

aspirantes a las Alcaldía, sobre las principales acciones y líneas

programáticas que en materia cultura deben implementar los futuros mandatarios.

En

esta oportunidad se han escogido diez ejes temáticos que condensan los

principales aspectos en material cultural frente a los cuales debe haber un

compromiso y gestión por parte del próximo mandatario local, entre ellos: los

mecanismos de participación ciudadana en el ámbito cultural, escuelas de

formación cultural y artística, gestión para la inversión presupuestal en la

cultura, apoyo y financiación a los gestores culturales y profesionalización y

creación de becas para la cultura.

Todos:

gestores culturales, artistas, literatos, músicos, entidades culturales y

ciudadanía en general, están cordialmente invitados para construir este PACTO

CIUDADANO POR LA CULTURA 2016 – 2019 con los aspirantes a la Alcaldía de

Zipaquirá.

domingo, 27 de septiembre de 2015

LA INDEPENDENCIA EN LA FILATELIA - SEGUNDA PARTE

|

| Estampilla por valor de 10 centavos para servicio recomendado, emitida en 1910 con ocasión del centenario de la Independencia. |

Como

lo habíamos citado en la primera entrega del presente artículo, en el año 1910

con ocasión del centenario de la Independencia Nacional, el gobierno produjo

una serie de diez estampillas conmemorativas, en esta nueva entrada presentamos

la imagen correspondiente a las estampillas de cinco centavos y diez centavos,

emitidas para servicios especiales, la primera destinada para acuse de recibo y

la segunda para servicio recomendado.

|

| Colección particular. |

La

estampilla de cinco centavos destinada para acuse recibo (A.R.), fue diseñada

con la imagen de don José Acevedo Gómez,

conocido en la historia de la emancipación como el “TRIBUNO DEL PUEBLO”,

designación que le fue dada entre otros por la famosa arenga que dirigió a los

habitantes de Santafé el 20 de julio de 1810, en donde invitaba al pueblo a no

declinar en las acciones encaminadas a lograr los propósitos de autonomía y

autogobierno. Igualmente se desempeñó Acevedo Gómez como Jefe Político y

Militar de Zipaquirá en los años 1814 y 1815.

|

| Colección particular. |

La

estampilla de diez centavos emitida para el servicio recomendado (R), fue

ilustrada con la imagen de los fusilados en Cartagena el 24 de febrero de 1816

por orden del gobierno español, correspondiendo dichos mártires a nueve de los dirigentes de la ciudad, señores

José María García de Toledo, Antonio José de Ayos, Manuel del Castillo,

Pantaleón de Germán Ribón, Santiago Stuart, Manuel de Anguiano, Martín Amador,

Miguel Díaz Granados y el santafereño José María Portocarrero[1].

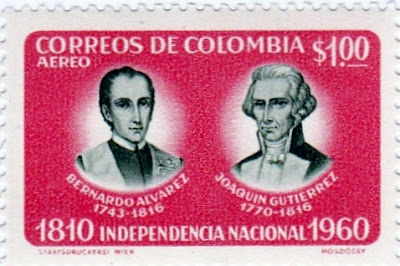

LA EMISIÓN DEL SESQUICENTENARIO

1810 – 1960.

En 1960 nuestro país nuevamente se congregó en torno a la conmemoración de la

Independencia Nacional, hecho histórico que para aquel entonces llegaba a su

sesquicentenario, al igual que como ocurrió en el año de 1910 diferentes y

variadas fueron las actividades y acciones adelantadas para recodar dicha efeméride,

una de ellas desde el marco de la filatelia, toda vez que el gobierno nacional a través del ministerio de comunicaciones,

produjo una serie de doce estampillas y una hoja filatélica dedicadas al sesquicentenario de la independencia nacional.

Los

valores asignados a las estampillas fueron, tres de cinco centavos (5 ctv), dos de ellas

para correo aéreo y la tercera para correo ordinario; dos de veinte centavos (20 ctv) para correo ordinario; los restantes valores correspondieron a treinta y cinco (35 ctv) y sesenta centavos (60 ctv), un peso (1 p.), un peso con veinte centavos (1.20 p), un peso con treinta

centavos (1.35 p.), un peso con cuarenta y cinco centavos (1.45 p.) y un peso con sesenta y cinco

centavos (1.65 p.), estas últimas destinada al correo aéreo.

La hoja filatélica producida con esta serie contiene dos estampillas por valor de cincuenta centavos (50 ctv) y dos por valor de un peso (1 p.), para servicio extra - rápido.

A continuación presentamos las imágenes correspondientes

a la totalidad de la serie de estampillas puestas en circulación en 1960 con

ocasión del sesquicentenario de la Independencia Nacional, dentro de las cuales destacamos la estampilla por valor de un peso veinte centavos para correo aéreo que fue ilustrada con la imagen del líder del movimiento comunero, José Antonio Galán, hecho histórico que si bien tuvo una gran trascendencia tanto en el ámbito nacional como internacional, su fin y propósito no corresponde como tal, al que se inicio el 20 de julio de 1810 y culminó en 1819 con la independencia absoluta de la corona española.

Igualmente vale la pena resaltar que en la serie de sesquicentenario, por primera vez se hizo uso de la bandera nacional como símbolo patrio para ser difundido a través de la filatelia, recordemos que desde la primera emisión de estampillas en 1859 y durante muchos años predominó el uso del escudo nacional en sus diseños.

|

| Hoja filatélica Colección particular. |

|

| Colección particular. |

|

| Colección particular. |

|

| Colección particular. |

|

| Colección particular. |

|

| Colección particular. |

|

| Colección particular. |

|

| Colección particular. |

|

| Colección particular. |

|

| Colección particular. |

|

| Colección particular. |

|

| Colección particular. |

Fuentes consultadas.

FILATELIA DEL SIGLO

XX. Artículo publicado en el tomo II, de la edición especial de la Revista

Semana: “El Correo en Colombia”. Bogotá, 2013.

LÓPEZ, DOMÍNGUEZ,

Luis Horacio. Los sellos postales y las conmemoraciones de la Independencia.

Artículo publicado en la edición No. 251 de la revista Credencial Historia.

Noviembre de 2010.

SOURDIS NÁJERA, ADELAIDA. “La

República de Cartagena”. Revista Semana. Bicentenario Cartagena de Indias 1811

– 2011. Cartagena Pregón de la Libertad Tomo I. (2011): 60-61.

TEMPRANO, LEO. Catálogo Histórico

Filatélico Colombia – 20ª edición

especializada. 1984. Bogotá – Colombia.

TEMPRANO, LEO. Estampillas de

Colombia. – Edición No. 32. 1997. Bogotá – Colombia.

[1]

Sourdis Nájera, Adelaida. “La República de Cartagena”. Revista Semana.

Bicentenario Cartagena de Indias 1811 – 2011. Cartagena Pregón de la Libertad

Tomo I. (2011): 60-61.

domingo, 6 de septiembre de 2015

200 AÑOS DE LA CARTA DE JAMAICA

|

| Estampilla por valor de cien pesos para servicio aéreo con el rostro de Bolívar y emitida en 1983 por el gobierno colombiano con ocasión del bicentenario del natalicio del Libertador. |

Con ocasión de la conmemoración de

los doscientos años de la “Carta de Jamaica”, documento escrito por Simón

Bolívar, durante su estancia en la isla de Jamaica y concluida el 6 de

septiembre de 1815, la Academia de Historia de Cundinamarca en su sesión ordinaria

llevada a cabo el día sábado 5 de septiembre de 2015, adelantó un conversatorio

en torno al valioso y profético documento, el cual al lado del manifiesto de

Cartagena (1812) y su mensaje al Congreso de Angostura (1819), constituye uno de los

principales textos de carácter político de Bolívar.

Por tal motivo compartimos en esta

ocasión, el texto de la intervención de la Académica de Número y Presidenta del

Centro de Historia de Pacho, Licenciada Ana Derly Prieto Novoa, quien tituló su

lectura como “¿Roberto Bunch verdadero destinatario de la Carta de Jamaica?

“¿Roberto Bunch verdadero

destinatario

de la Carta de Jamaica?

Por Ana Derly Prieto Novoa

Miembro de Número Academia de Historia de Cundinamarca

Presidenta del Centro de Historia de Pacho

CONVOCATORIA A LA UNIÓN DE NACIONES

Se conmemoran 200 años de este manuscrito, legado

fundamental por su indiscutible valor como texto de reflexión y análisis que

destaca los altos niveles de visión política alcanzados por Simón Bolívar, como

resultado de su esfuerzo por situar la lucha independentista dentro de la

perspectiva americana y mundial. Allí expuso la más acabada y factible teoría

sobre la independencia de América y de su desarrollo socio-político que

se hubiera formulado hasta ese momento.

La Carta de Jamaica en la actualidad resulta un

documento imprescindible y de consulta ineludible, ante la imperiosa

convocatoria por la integración latinoamericana y caribeña. Los principios de

unificación continental plasmados en el documento histórico tienen plena

validez en el presente. Como referencia en la estructuración de los nuevos

mecanismos de integración y ante el interés que demuestra el pueblo

latinoamericano por plantearse la unidad y la integración como una ruta común.

La idea del Libertador de procurar "la unidad de todos los Estados

en una Confederación tiene un valor incalculable".

Con más razón hoy en día cuando los colombianos

estamos viviendo la persecución por parte de los venezolanos. ¡Qué lejos estaba

el Libertador de imaginar una situación como esta! El, que siempre tuvo "la

visión de integración bolivariana", sobre

la unión y la creación de la gran patria americana.

La convicción Bolivariana de ver a América unida

toda como una gran Nación se ha visto vulnerada

por la política infame realizada por Nicolás Maduro, actual Presidente de

Venezuela.

|

| Billete de cinco pesos con la imagen de Bolívar puesto en circulación por el Banco Nacional de Colombia en marzo de 1888. |

CONTEXTO HISTÓRICO

Al llegar Bolívar a Kingston en 1815, contaba con

32 años. Para este momento llevaba apenas tres años de plena responsabilidad en

la lucha de emancipación. Comenzó su campaña gloriosa con la declaración del Manifiesto de Cartagena el 15 de diciembre de 1812. Durante este período

desarrolló una intensa actividad militar. Primero, en 1813, con la Campaña

Admirable, que lo llevó vertiginosamente en pocos meses a Caracas el 6 de

agosto de 1813 para intentar la refundación de la República, empresa que

termina en 1814, en fracaso frente a las huestes de José Tomás Boves. Luego de

este fracaso regresa a la Nueva Granada, para intentar repetir la hazaña de la Campaña Admirable, acción que es rechazada por sus partidarios. Sintiéndose

incomprendido en Cartagena de Indias, el 9 de mayo de 1815 decide tomar el

camino de destierro hacia Jamaica, animado por la idea de llegar al mundo

inglés y convencerlo de su cooperación con el ideal de la independencia

Hispanoamericana. En Kingston vivirá desde mayo hasta diciembre de 1815, tiempo

que dedicó a la meditación y cavilación acerca del porvenir del continente

americano ante la situación de la política mundial.

La Carta de Jamaica fue concluida el 6 de

septiembre de 1815 en Kingston. En ella analiza Bolívar en una primera parte,

cuales habían sido hasta ese momento los sucesos históricos en todo el

continente americano en la lucha por la libertad. En términos generales, era un

balance del esfuerzo realizado por los patriotas en los años transcurridos

desde 1810 hasta 1815. En la parte central del documento se exponen las causas y

razones que justificaban la decisión de los "españoles americanos"

por la independencia. Posteriormente, termina con una llamada a la Europa para

que coopere con la obra de liberación de los pueblos hispanoamericanos. En la

tercera y última parte, profetiza y argumenta sobre el destino de México,

Centroamérica, la Nueva Granada, Venezuela, Buenos Aires, Chile y Perú.

Finalmente, culmina Bolívar su reflexión con una imprecación que repetirá hasta

su muerte: la necesidad de la unión entre los países americanos. Aunque la

Carta de Jamaica fue escrita nominalmente a un ciudadano inglés, está claro que

su objetivo fundamental era llamar la atención de la nación liberal más

poderosa del siglo XIX, Inglaterra, a fin de que se decidiese a involucrarse en

la independencia americana. (www.venezuelatuya.com/historia/cartajamaica.htm)

|

| Billete de 10 pesos, emitido por el Banco Nacional de Colombia con la imagen del Libertador. Puesto en circulación en 1895. |

QUE ES Y DONDE ESTÁ

La carta, cuyo título era Contestación de un Americano

Meridional a un caballero de esta Isla, pretendía atraer a Gran Bretaña y al

resto de potencias europeas hacia la causa de los patriotas independentistas

americanos. La edición en inglés de la carta tuvo el título de “A friend” y en

castellano, “A un caballero de esta isla”. El original más antiguo que se

conocía es el manuscrito borrador de la versión inglesa conservado en el

Archivo General de la Nación (Bogotá), en el fondo Secretaría de Guerra y

Marina, volumen 323.

La primera publicación conocida de la Carta en castellano

apareció impresa en 1833, en el volumen XXI, Apéndice, de la Colección de

documentos relativos a la vida pública del Libertador, compilada por Francisco

Javier Yánez y Cristóbal Mendoza.

|

| Retrato de don Roberto Henry Bunch Woodside que se encuentra ubicado en el salón del Concejo Municipal de Pacho (Cundinamarca) |

¿ROBERT HENRY BUNCH, POSIBLE DESTINATARIO DE LA CARTA DE JAMAICA?

"La

Carta de Jamaica", de Simón Bolívar destaca como una de las obras más

importantes de la época de la independencia iberoamericana. Mientras estaba

desterrado en Jamaica después de ser vencido, Bolívar escribió esta carta

supuestamente para responder a una previa misiva que había recibido. Teniendo

en cuenta que no especifica exactamente

quién es el destinatario, es posible suponer que estaba dirigida a cualquiera

de los ingleses que lo apoyaron en sus ideas libertarias y que, a la sazón,

estaban en Jamaica.

“Muy señor mío: Me apresuro a contestar la carta de 29 del

mes pasado que usted me hizo el honor de dirigirme, y yo recibí con la mayor

satisfacción. Sensible como debo, al interés que usted ha querido tomar por la

suerte de mi patria, afligiéndose con ella por los tormentos que padece, desde

su descubrimiento hasta estos últimos períodos, por parte de sus destructores

los españoles, no siento menos el comprometimiento en que me ponen las solícitas demandas que usted me hace, sobre los

objetos más importantes de la política americana. Así, me encuentro en un conflicto, entre el deseo de corresponder a

la confianza con que usted me

favorece, y el impedimento de satisfacerle, tanto por la falta de documentos y de libros, cuanto por los

limitados conocimientos que poseo de un país tan inmenso, variado y desconocido

como el Nuevo Mundo…”[1]

El valioso documento llamado también La

carta profética, plasma en toda su integridad la faceta política y

visión hacia el futuro de La Campaña Libertadora. Fechada como está en Kingston

el 6 de septiembre de 1815, supuestamente para contestar la recibida el 29 de

agosto de un caballero de la misma isla, el texto de éste documento absorbe por

completo la atención de los historiadores. Diríase que se trata de un pretexto

literario que utilizó Bolívar para lanzar al público de Jamaica unos conceptos

de tamaña trascendencia política. Habida cuenta de lo extraño del país y de la

norma que regía el proceder de los gobernantes de las Antillas Británicas de

acuerdo con las instrucciones emanadas de su Metrópoli, no favorables por

entonces al movimiento emancipador de Hispano América. El futuro Libertador,

llenaba los periódicos de Kingston con largos artículos sobre temas análogos,

pero siempre bajo seudónimo – Un Suramericano, El

Americano – lo cual comprueba la cautela que había de observarse para

evitar ingratos problemas.

Fue escrita como ya se dijo para “un

caballero de la isla que se interesaba por las cosas de América y por la

independencia hispanoamericana”. Así, dirigida a un incógnito corresponsal, la

Carta de Jamaica, reproducida, comentada, destacada y alabada por biógrafos y

críticos, naturalmente suscita una interrogación de apasionante interés. ¿Quién

era ese caballero a quien Bolívar ungía —digamos así— con aquella detenida

exposición de sus ideas políticas? Persona de pro, a no dudarse, ya que Bolívar

pone tal énfasis en confiarle sus pensamientos de futuras epopeyas.

Sea, sin embargo, de ella lo que

fuere, lo cierto es que no existen más hipótesis que la expuesta en 1954 por Monseñor Nicolás Eugenio Navarro, a la

sazón Director de La Academia Nacional de la Historia de Venezuela, en el que

hace una serie de análisis y concluye que el destinatario de la Carta de

Jamaica es un tal Henry Cullen.[2]

Después de una detenida lectura del documento en cuestión, observamos una serie

de inconsistencias y acomodos que, de ninguna forma, respetan la rigurosidad y

seriedad de la historia como una ciencia. Nada se sabe de un señor C. ni

tampoco si Cullen es real o fingido. Ninguna evidencia prueba la existencia del

tal individuo. ¿Quién era?, ¿Cómo, cuándo y donde conoció al Libertador? ¿Si es

que alguna vez fue real, por qué desaparece totalmente del panorama sin dejar

huella alguna? No hay ninguna prueba

que ratifique la afirmación. Son sólo suposiciones en las que Navarro crea un

destinatario imaginario sin datos concretos y concluyentes.

Por el contrario, la tradición oral

entre los descendientes de la familia Bunch así como las publicaciones y

comentarios de destacados escritores[3]

son las bases que nos llevan a suponer que Robert Henry Bunch pudo haber sido

ese destinatario, y si no lo fue, mereció serlo[4]

como muy bien lo afirma Key Ayala en su artículo “El caballero desconocido”[5], ¡Noble y generoso caballero! Supo comprender

a Bolívar, quien para entonces, cuando se conocieron, no era sino un

desterrado, casi inerme, visionario de una utopía al parecer irrealizable por

su magnitud y sus dificultades. Y ese caballero no pertenecía al grupo de los

soñadores. Hombre de negocios, de clara visión financiera, regía en Jamaica una

casa de banca y había logrado hacer de ella un factor económico de gran

potencia. A su clarísima perspicacia de los negocios unía atención y

comprensión del ideal político.

Ignoramos cómo y por quién fue

presentado Bolívar al banquero Bunch junior, o si se presentó él mismo. Bolívar

causó grande impresión en el inglés, quien comprendió al punto cuál caudal de

energía, de constancia, de visión, y de alcance estaba contenido en aquel joven

ardoroso que se proponía libertar un continente. Se interesó por sus planes, se

erigió en protector generoso, sin mácula de provecho personal, de la empresa

Libertadora. Confió en la capacidad y en la buena fe del Libertador. Le ofreció

su protección y le prometió ayuda financiera para la compra de armas y

pertrechos. No se quedó en promesas. Bunch le suministró un préstamo de cientos

de libras, sin garantías fiduciarias de ninguna especie, meramente sobre la

palabra del joven ideólogo. Merced a tan efectiva ayuda, pudo Bolívar armar

expediciones y empujar hacia el triunfo su ideal libertador.

La carta de Jamaica ofrece pocos

elementos decisivos para la identificación del corresponsal. Tanto él como

Bolívar estaban interesados en esconderse por cuanto no se trataba de conceptos

ideológicos, sino de acción presente y futura, de hechos, de operaciones

bélicas, desde una posesión británica. De parte de Mr. Bunch habían de tomarse

las mayores precauciones, por la entidad que representaba y por las extensas

ramificaciones de sus negocios. Lo cierto es que, coronada la libertad de

América, Robert Henry Bunch fue recibido con gran beneplácito en nuestra patria

y recompensado generosa y ampliamente por el Libertador quien agradeció en

múltiples oportunidades el apoyo que recibió de su amigo inglés y pagó con

creces las deudas que había adquirido en aquella época.

Robert Henry Bunch, se encontraba en

1828 en Cartagena de Indias instalando la primera banca de la Nueva Granada y realizando

incontables negocios con el nuevo gobierno independista según lo demuestra una

numerosa documentación.

En 1837 llegó a la Ferrería de Pacho

como accionista en momentos en que el hierro se perfilaba como el mejor negocio

hacia el futuro. Gracias y a su visión comercial, logró llevar esta industria a

su máximo esplendor durante el tiempo que se encontró aquí. Casó con Dolores

Mutis, sobrina nieta del sabio, construyó una hermosa casa neocolonial en el Llano

de la Hacienda de Pacho. Allí nació su hija y nuestra ilustre poetisa Isabel

Bunch Mutis".

[1] BOLIVAR SIMÓN. Fragmento de La Carta de

Jamaica. 6 de septiembre de 1815.

[2] NAVARRO NICOLÁS. el destinatario de la "Carta de Jamaica" :

(en torno a un luminoso hallazgo documental). e. Caracas:

Impr. Nacional, 1954

[3] Varios interesantes datos sobre la familia

Bunch se conservan en una emocionada crónica llena de color y justeza,

publicada en 1949 en el diario El Espectador de Bogotá. Su autor, el conocido

periodista Álvaro Pachón de la Torre afirma tener en su poder, en el momento de

escribir la nota, documentos de inmenso

valor que fueron encontrados en un baúl en la casa de Roberto Bunch.

[4] GUERRERO BELTRÁN LUIS, Juandemaro

Querales, Ensayos y poesías, 1993. FASCETAS DEL LIBERTADOR POLÍTICO. Página 48

[5] Key

Ayala, Santiago. Tomado de la

Revista Nacional de Cultura de Venezuela, No. 99 del artículo de, El Caballero

Desconocido. Aporte especial de Don Felipe González de

Otoya (descendiente

directo de Roberto Bunch. Quinta generación)

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)